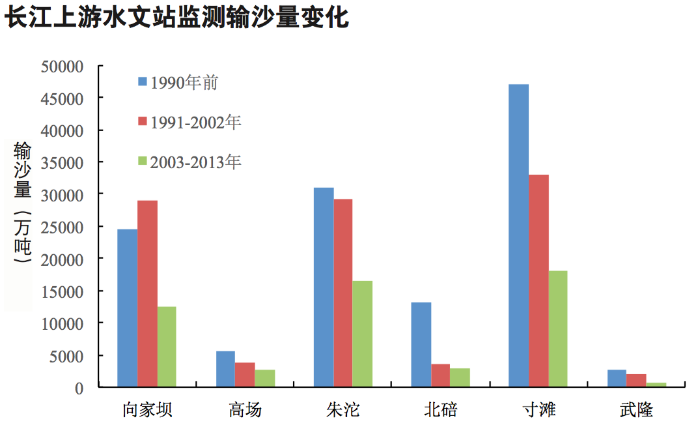

自20世紀90年代以來,進入三峽的沙質推移質和礫卵石推移質泥沙量總體都呈下降趨勢。其原因一是近年來長江上游水土保持逐漸加強,水土流失相應減少,經過坡改梯、育林種草等減少土壤侵蝕。二是長江上游沒有大的降雨區域,近年來 沒有集中暴雨區,滑坡、泥土流失等自然現象減少,進入長江內泥沙量減少。三是水利工程攔蓄了一些泥沙。上游干支流上建造的水利設施,阻攔了進入長江干流中下游的泥沙。四是三峽水庫蓄水后,壅高了上游的水位,迫使長江的水流變緩,致使水流的攜沙能力下降,水流中的泥沙在水庫尾部地區沉積下來。隨著上游梯級水庫陸續興建,三峽水庫的泥沙淤積問題還會進一步緩解,不但不會堵塞重慶港和加重重慶上游洪水災害,而且水庫的大部分有效庫容可長期保留。

三峽大壩蓄水發電以來,2003~2013年入庫年均徑流量為3680億立方米,較1990年以前和1991~2002年僅減小8%和5%,變化幅度較小。但是,2003~2013年年均入庫懸移質輸沙量為1.86億噸,較1990年以前和1991~2002年分別減小62%和48%,減少幅度較為明顯。

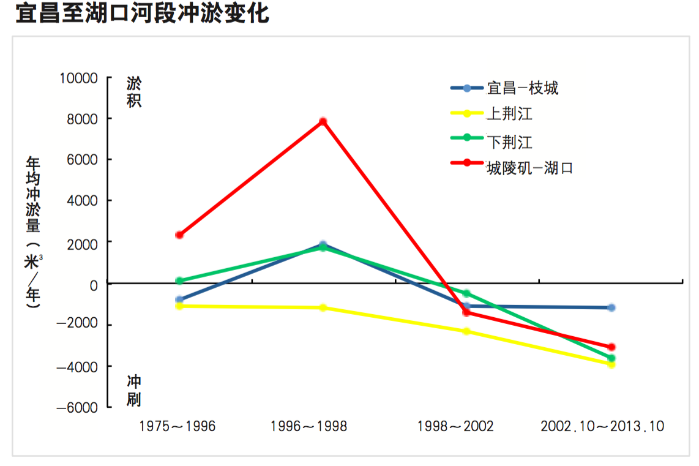

如前所述,近些年來長江上游來水的含沙量減少。三峽水庫蓄水后,出庫沙量更是大幅度減少。2002~2013年, 宜昌至鄱陽湖湖口河段河道總體呈現被沖刷狀態,僅平灘 河槽年均沖刷1.035億立方米,宜枝河段出現最大沖刷深度-19.3米。

三峽工程建成后,長江口來沙量也呈現顯著減少的趨勢,長江口南支由三峽水庫蓄水前的年平均沖刷量0.126億立方米/年增至蓄水后的年平均沖刷量0.316立方米/年,北支由三峽水庫蓄水前的年平均淤積量0.243億立方米/年略增為蓄水后的年平均淤積量0.259億立方米/年,長江口河床沖刷已逐漸顯現。隨著壩下游河道沖刷下切,下游各站枯水期同流量下水位有不同程度的降低,降低值均在論證預測范圍內,如2003~2013 年,宜昌站水位下降0.50米(5500立方米/秒),枝城站水位下降0.58米(7000立方米/秒),沙市站水位下降1.50米(6000立 方米/秒),大通站尚無明顯變化。

清水下泄沖刷造成河道河勢不斷發生變化,但總體河勢基本穩定,荊江大堤和干堤護岸險工段基本安全穩定。

長江河道彎曲綿延,是大自然千百年來鬼斧神工之作。然而,河道并不是一成不變的,尤其是三峽工程蓄水運用后,削減了汛期下泄洪峰,增大了枯水期流量,水庫排沙量遠小于預期值,致使壩下游河道的來水來沙條件改變。在清流不斷淘蝕過程中,長江中下游河道將經歷較長時期的沖刷-平衡-回淤過程。

彎曲河段河床在自然條件下,主要表現為凹岸沖刷,凸岸淤積,彎頂緩慢下移,這是因為在河流流經彎道時,在離心力和重力的共同影響下,凹岸不斷受到清水侵蝕,凸岸發生淤積,以至河流越來越彎,甚至發生“裁彎取直”現象。三峽工程運行后,由于水沙過程改變,壩下游河道呈現出長距離、長時間的以沖刷為主的河床變形過程,局部河勢出現較大調整,一些河段水流頂沖位置變化,特別是下荊江彎曲半徑較小的彎道段,水流趨直,原凸岸和凹岸的位置出現緩慢調整。

發布日期:2018年08月28日